HGGSP – Etude : LE GÉNOCIDE DANS LA LITTÉRATURE ET LE CINÉMA

Partie 1. Écrire le génocide

Contrastant avec les rares écrits des victimes tsiganes, les œuvres littéraires consacrées à la Shoah sont innombrables. Témoignages de victimes, de survivants, poèmes ou fictions romanesques, elles permettent d’appréhender l’événement à travers une expérience souvent individuelle, de mieux le connaître et d’en transmettre des mémoires. Elles interrogent sur la possibilité d’écrire la réalité de la violence génocidaire.

Quelle place occupe la littérature dans la transmission de l’histoire et de la mémoire du génocide ?

Document 1. L’un des tout premiers témoignages

Écrivain et chimiste italien (1919-1987), Primo Levi publie en 1947 Si c’est un homme, récit témoignage de sa déportation en 1944 à Auschwitz-Monowitz, qui devient une référence.

Le besoin de raconter aux « autres », de faire participer les « autres », avait acquis chez nous, avant comme après notre libération, la violence d’une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires ; c’est pour répondre à un tel besoin que j’ai écrit mon livre ; c’est avant tout en vue d’une libération intérieure. De là son caractère fragmentaire : les chapitres en ont été rédigés non pas selon un déroulement logique mais par ordre d’urgence. […] Il me semble inutile d’ajouter qu’aucun de ces faits n’y est inventé.

Primo Levi, extrait de la préface de Si c’est un homme, Julliard, 1987.

Document 2. « Il ne s’est rien passé depuis Auschwitz »

Imre Kertész (1929-2016), écrivain hongrois né à Budapest et déporté à Auschwitz à l’âge de 15 ans, a consacré son œuvre à cette expérience. Auteur de Être sans destin ou Kadish pour un enfant qui ne naîtra pas, il reçoit le prix Nobel de littérature en 2002 « pour une œuvre qui dresse l’expérience fragile de l’individu contre l’arbitraire barbare de l’histoire ».

Une seule question me travaillait : qu’avais-je encore en commun avec la littérature ? Car il était clair qu’une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne – comme tant d’autres choses – s’appelle Auschwitz. Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. À propos d’Auschwitz, on ne peut écrire qu’un roman noir ou, sauf votre respect, un roman-feuilleton dont l’action commence à Auschwitz et dure jusqu’à nos jours. Je veux dire par là qu’il ne s’est rien passé depuis Auschwitz qui ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, Auschwitz n’a jamais pu apparaître au passé.

Imre Kertész, L’Holocauste comme culture, Actes Sud, 2009.

Document 3. Un nouveau pan de la littérature du xxe siècle

La puissance, la violence de ce que le témoin a à dire ébranle la littérature en ses fondements, l’oblige à repenser ses frontières, fait apparaître comme dérisoire le procédé littéraire, […] l’art du bien-écrire. […] Un nouveau pan de la littérature a bien vu le jour au XXe siècle […]. Et cette littérature se caractérise par la fragilité indestructible d’une écriture qui, reliant une destinée individuelle à un désastre collectif, tente de dire à travers une voix singulière ce qui est arrivé à une collectivité, à un peuple, ce qui est arrivé à l’humanité.[…] Car il s’agit bien d’écrire, mais autrement. […] À la recherche d’une langue qui puisse traduire l’ambivalente aspiration du témoin : son désir de transmettre son expérience mais aussi d’en affirmer l’irréductible incommunicabilité […]. Survivre, témoigner, écrire, c’est à ces trois défis que s’est confronté le témoin-écrivain de la Shoah.

Anny Dayan Rosenman, Les alphabets de la Shoah, survivre, témoigner, écrire, éditions du CNRS, 2007.

Document 4. Écrire pour combler les vides de l’histoire censurée.

Je voudrais brièvement évoquer ici certains problèmes posés par l’écriture spécifique d’un événement comme l’extermination des Juifs d’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces territoires, le génocide a été perpétré par les nazis non pas dans des camps, mais en majorité sur place : dans des ravins ou des fosses communes improvisées auprès des villes et des bourgades. L’expression « littérature des ravins » vise donc à se distinguer de l’expression « littérature concentrationnaire », telle qu’elle a été formée et pensée en Occident. La moitié des victimes de la Shoah a été assassinée en territoire soviétique et le génocide des Juifs a été proscrit de l’historiographie soviétique jusqu’à la Perestroïka.Mais des textes littéraires sur la Shoah ont continué à voir le jour. La littérature a cherché à combler les non-dits et les vides de l’histoire. Certains textes n’ont été publiés qu’une seule fois, d’autres apparaissaient miraculeusement, même pendant les années les plus noires de la répression.La littérature de la Shoah est une réponse au crime génocidaire, mais dans le cas de l’URSS, elle est une réponse à un double crime : l’assassinat du peuple juif puis celui de la mémoire du génocide. En URSS, la mémoire assassinée devient elle-même le sujet du témoignage.

Assia Kovriguina, « La littérature des ravins », Fabula, 28 septembre 2013.

Document 5. Recueils de textes sur la Shoah

Document 6. La poésie « au cœur de l’enfer »

Pour le seul ghetto de Varsovie, de nombreux journaux sont restés, traduits en France du polonais ou du yiddish au cours des années 80 et 90. […] À côté de ces chroniques, nombre de journaux, mémoires, poèmes, romans, chansons, virent le jour pendant la Shoah et à ses lendemains, sous la plume d’auteurs qui n’avaient jamais écrit jusque-là. Leurs auteurs ayant pour la plupart disparu, on a retrouvé leurs manuscrits après la guerre, souvent dans des boîtes enfouies sous terre. L’un des textes les plus impressionnants, sous ce rapport des conditions d’écriture et de conservation, est la série de témoignages des membres du Sonderkommando d’Auschwitz, retrouvés dans des récipients enfouis à l’endroit des crématoires, et publiés sous le titre Le Rouleau d’Auschwitz. Le texte d’un des auteurs, Zalman Gradowski, est d’une teneur particulière : c’est de toute évidence un poème, conçu et composé comme tel par un homme qui n’était pas poète.Rappelons un élément de culture religieuse propre au peuple juif, une injonction mémorielle liée à l’exil, celle du Zakhor (« souviens-toi »), visant à préserver les traces du peuple juif menacé de destruction. […] Le témoin assimile étrangement son témoignage de la catastrophe à la copie d’un texte sacré, alors que ce qu’il s’agit d’écrire ici est la destruction de la vie des Juifs. […] Ainsi le témoignage est-il sacralisé à la fois comme trace, comme texte, et comme contrat d’authenticité. Il n’est donc pas étonnant que ces écrits aient choisi souvent de se transmettre sous une forme poétique. Le texte ne peut être réduit à l’état de document, sauf à y intégrer pleinement son effort et son désir littéraires.

Catherine Coquio, « L’émergence d’une “littérature” de non-écrivains », Revue d’Histoire littéraire de la France, mai 2003.

➔ L’enjeu sociétal et politique Analysez la place occupée par la littérature dans la transmission de la mémoire et de l’histoire du génocide.

Partie 2. Du témoignage à la fiction littéraire

Conscients du risque de disparition de leur peuple et de leur culture, les Juifs ont beaucoup écrit dans les ghettos, parfois dans les camps. Après le génocide, l’écriture adopte tous les genres pour honorer les morts, transmettre la mémoire, témoigner, tenter de comprendre… De nombreux écrits restent confidentiels, d’autres deviennent des références mondiales.

Comment a évolué l’écriture du génocide ?

A. L’Écriture du génocide en cours

Dans l’urgence ou sur plusieurs mois, les victimes ont écrit des récits, des poèmes, des chroniques ; avec ou sans intention littéraire, ils sont désormais publiés.

- Ana Novac (1929-2010) Les beaux jours de ma jeunesse ,1968. Le journal intime d’une survivante roumaine, écrit en captivité.

Qu’est-ce que c’était qu’un habitant du grabat cinq minutes avant de clamser, en lutte pour une couverture, une casserole, une cuillère…

Comment en loques, affamées, affaiblies, on gardait son sarcasme, son agressivité, une vitalité impensable dans la vie civile.

Ce fou rire ! C’est peut-être ce qui manque dans les documents posthumes ! Ce côté grotesque, féroce, dépouillé, qui accuse notre misère bien plus que les lamentations et les larmes. En somme, une étrange planète, habitée par d’étranges martyrs (sans aucune vocation pour la sainteté) avec une rage de vivre exorbitante, régentée par une seule loi : la survie…»

- Chroniques quotidiennes du ghetto de Lodz. 6 000 pages de témoignages, d’archives, publiées en 2008 en 5 volumes.

- Les voix sous la cendre , 2005. Trois des manuscrits-témoignages des Sonderkommandos d’Auschwitz, cachés par leurs auteurs et retrouvés après leur mort, traduits du yiddish.

Quelques hommes ont transcrit ces ténèbres et ont enfoui leurs manuscrits dans le sol de Birkenau. Cinq de ces textes ont été retrouvés après la guerre. Aucun de leurs auteurs n’a survécu, les équipes étant liquidées et remplacées à intervalles réguliers. Ce sont trois de ces manuscrits, dans une nouvelle traduction du yiddish pour partie inédite en français, qui sont présentés ici.

S’y ajoutent les dépositions, lors du procès de Cracovie en 1946, de trois rescapés des Sonderkommandos – témoignages qui confirment, entre autres, l’intensité du massacre des juifs de Hongrie au printemps 1944 – les documents d’histoire, les photos de déportations, les archives allemandes.

- Yitskhok Katzenelson. Le chant du peuple juif assassiné, Zulma.

« Vois, vois – ces millions de têtes et de mains tendues vers nous – tu peux compter !Vois, sur les visages, sur les lèvres, est-ce une prière ou un cri, sous ce masque rigide ?Approche, va les toucher… Il n’y a rien à toucher, que du vide !J’ai imaginé un peuple juif ! Je les ai tous inventés ! »

B. Témoignages de rescapés après le génocide

Le témoignage n’a pas toujours une vocation littéraire, mais celle de transmettre, de fixer dans les mémoires et d’analyser ce qui a été vécu.

- Élie Wiesel (1928-2016) La Nuit, 1955 en yiddish, 1958.

Entretien. Elie Wiesel à propos de “La nuit”

- Chil Rajchman (1914-2004) Je suis le dernier juif, Treblinka (1942-1943), 2009. Déporté à Treblinka à 28 ans, sélectionné pour les Sonderkommandos, il participe au soulèvement du camp et parvient à s’évader en août 1943.

- Filip Müller (1922-2013) Trois ans dans une chambre à gaz d’Auschwitz, préface de Claude Lanzmann, 1980.Membre du Sonderkommando à Auschwitz, Filip Müller a témoigné dans le film de Claude Lanzmann, Shoah.

Vidéo recueil. Auschwitz Sonderkommando, citations de Filip Müller, dessins de David Olère :

C. Fictions produites par des rescapés, leurs descendants…

La littérature fictionnelle du génocide fait dialoguer deux interrogations : « Quelle est la légitimité de l’art confrontée à la souffrance extrême ? (Theodor Adorno) et « Seul l’art a le pouvoir de sortir la souffrance de l’abîme » (Aharon Appelfeld).

- Georges Perec (1936-1982) W ou le souvenir d’enfance, Gallimard, 1975.

L’un de ces textes appartient tout entier à l’imaginaire : c’est un roman d’aventures, la reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d’un fantasme enfantin évoquant une cité régie par l’idéal olympique. L’autre texte est une autobiographie : le récit fragmentaire d’une vie d’enfant pendant la guerre, un récit pauvre d’exploits et de souvenirs, fait de bribes éparses, d’absences, d’oublis, de doutes, d’hypothèses, d’anecdotes maigres. Le récit d’aventures, à côté, a quelque chose de grandiose, ou peut-être de suspect. Car il commence par raconter une histoire et, d’un seul coup, se lance dans une autre : dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d’on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d’où est sorti ce livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l’enfance et la trame de l’écriture.»

Georges Perec.

- Anna Langfus (1920-1966) Le sel et le soufre, Gallimard, 1960.Originaire de Lublin en Pologne, A. Langfus parvient à survivre dans le ghetto de Varsovie en s’évadant, tandis que toute sa famille est exterminée. Réfugiée en France après la guerre, elle fait le choix d’abandonner sa langue maternelle.

- André Schwarz-Bart (1928-2006) Le dernier des Justes, Seuil, 1959.Résistant, issu d’une famille juive de Moselle victime de la Shoah, l’auteur décrit l’histoire d’une famille juive traversant l’Europe, victime de l’antisémitisme et du génocide.

… Et d’autres écrivains

Certains auteurs n’ayant pas vécu le génocide en ont fait le sujet de leur roman, signe d’une appropriation élargie de la mémoire du génocide et d’une diversification continue des formes littéraires.

- Robert Merle (1908-2004) La mort est mon métier, Gallimard, 1952. Les pseudo-mémoires de Rudolf Hoess, commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau.

- Yannick Haenel (né en 1967) Jan Karski, Gallimard, 2009. Jan Karski est un résistant polonais envoyé auprès des Alliés pour témoigner de la réalité de l’extermination des Juifs menée en Pologne. L’auteur associe fiction et témoignage pour reconstituer le parcours de ce messager de l’indicible.« On a laissé faire l’extermination des Juifs. Personne n’a essayé de l’arrêter, personne n’a voulu essayer. Lorsque j’ai transmis le message du ghetto de Varsovie à Londres, puis à Washington, on ne m’a pas cru. Personne ne m’a cru parce que personne ne voulait me croire. »

Podcast à propos de Jan Karski (58 min) https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-27-mai-2018

- Miguel Haler La route des gitans, Ginkgo, 2008

Dans une Pologne exsangue et dévastée par la guerre, une Allemagne en proie aux bombardements alliés, où la délation est monnaie courante, Sara la petite danseuse gitane et Franz le déserteur sont pourchassés par la Gestapo. Inspirée par des faits réels, La Route des Gitans est l’histoire de la rencontre improbable de deux mondes. C’est aussi l’histoire bouleversante d’une fuite éperdue et d’un amour tragique.

Issu de la culture des Gens du voyage, Miguel Haler nous entraîne dans une époque déjà lointaine où les Gitans du nord de l’Europe parcouraient les routes dans des roulottes de bois tirées par des chevaux et nous livre, avec émotion, leur “presque” testament. Il existe peu de témoignage du Samudaripen “le Génocide oublié”, celui des Tziganes et des Gitans qui fut perpétré par le régime nazi entre 1938 et 1945.

Ce livre, hommage rendu aux Gens du voyage et acte de mémoire, nous en parle avec justesse et passion.

Une enquête autobiographique

- Ivan Jablonka Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Seuil, 2012.

Questions :

- Analysez la variété des formes littéraires adoptées pour écrire le génocide. En quoi cette variété permet-elle de rendre compte d’une universalité ?

- Témoignage ou récit de fiction : comparez les démarches.

Partie 3. Les écrans de la Shoah

En 1945, les actualités cinématographiques montrent la découverte des camps de concentration. Au-delà des images d’archives, de plus en plus d’œuvres s’inspirent du sujet. Ainsi se pose la question de la représentation de la violence génocidaire par la fiction, et des rapports entre le cinéma, la mémoire et l’histoire.

Quels sont les enjeux de la représentation du génocide au cinéma ?

Repères chronologiques :

► 1945 Diffusion du documentaire Les camps de concentration nazis devant le Tribunal de Nuremberg

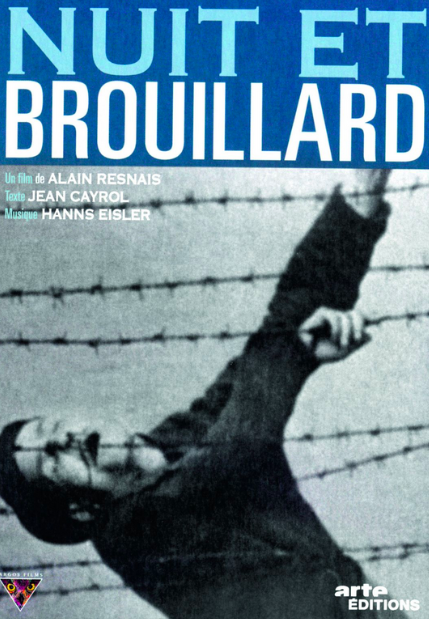

► 1955 Nuit et Brouillard, Alain Resnais

► 1960 Kapo, Gillo Pontecorvo

► 1961 Jugement à Nuremberg, Stanley Kramer, premier film sur ce sujet nominé aux Oscars

► 1978 Holocauste, feuilleton télévisé américain à succès. Vu par 120 milions d’Américains.

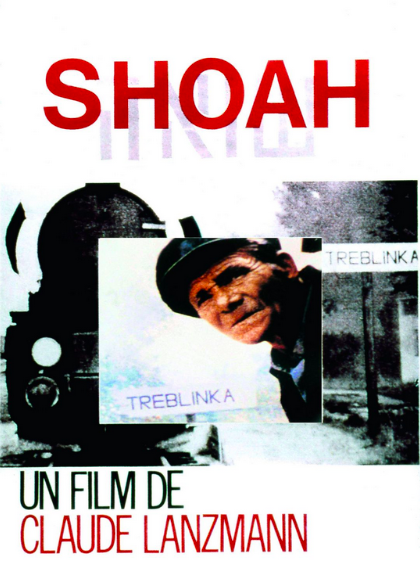

► 1985 Shoah, Claude Lanzmann

► 1989 De Nuremberg à Nuremberg, documentaire, Frédéric Rossif

► 1994 La liste de Schindler, Steven Spielberg (7 oscars, 2,7 millions d’entrées en France)

► 1997 La vie est belle, fiction, Roberto Benigni (3 oscars)

► 1999 Voyages, fiction, Emmanuel Finkiel

► 2002 Le pianiste, Roman Polanski (Palme d’or à Cannes, 1,7 milion d’entrées en France)

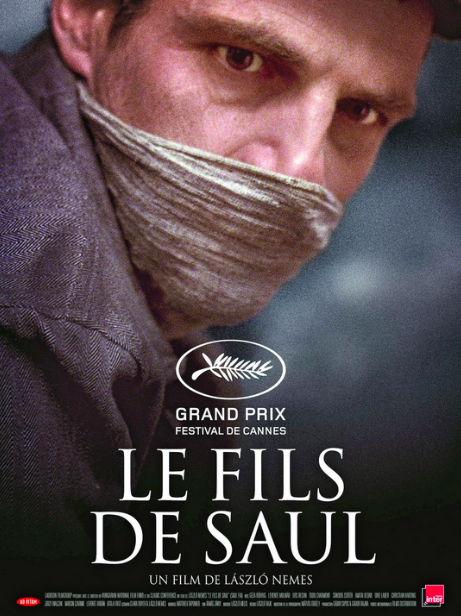

► 2015 Le fils de Saul, Lazslo Nemes (1 oscar)

Document 1. Un premier essai de représentation : Nuit et Brouillard, Alain Resnais (1955)

Commandé en 1954 par le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le film (32 min) associe documents d’archives en noir et blanc, images en couleur tournées à Auschwitz. Le commentaire en voix off écrit par Jean Cayrol, ancien résistant déporté à Mauthausen, est dit de façon détachée par Michel Bouquet. Le film joue un rôle essentiel dans la représentation du système concentrationnaire nazi, mais distingue mal « camps de concentration » et « camps d’extermination ». À cet égard, il est conforme à la vision de la déportation — essentiellement politique et résistante — qui dominait dans les années 1950-1960. Malgré les nombreuses images qui l’évoquent, le sort des déportés juifs ou tsiganes n’est pas présenté spécifiquement.

EXTRAIT :

Document 2. Le risque de l’esthétisation obscène : comment filmer la Shoah ?

Dans cet article devenu une référence, le cinéaste dénonçait violemment des effets de mise en scène dans le film Kapo de G. Pontecorvo, une des premières fictions sur la déportation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est difficile, lorsqu’on entreprend un film sur un tel sujet, de ne pas se poser certaines questions préalables […]. Par exemple, celle du réalisme : pour de multiples raisons, faciles à comprendre, le réalisme absolu, ou ce qui peut en tenir lieu au cinéma, est ici impossible ; […] tout essai de reconstitution ou de maquillage dérisoire et grotesque, toute approche traditionnelle du « spectacle » relève du voyeurisme et de la pornographie.Il se pourrait que tous les sujets naissent libres et égaux en droit ; ce qui compte, c’est le ton, ou l’accent, la nuance, comme on voudra l’appeler – c’est-à-dire le point de vue d’un homme, l’auteur : ce qui peut s’exprimer par le choix des situations, de l’intrigue, les dialogues, le jeu des acteurs, ou la pure et simple technique. […] Faire un film, c’est donc montrer certaines choses, c’est en même temps, et par la même opération, les montrer d’un certain biais ; ces deux actes étant rigoureusement indissociables.

Jacques Rivette, « De l’abjection », Cahiers du cinéma, juin 1961.

Document 3. « La fiction est une transgression »

Le texte fondateur de Jacques Rivette […] a dressé une sorte de statue du Commandeur et opposé deux directions quant à l’appropriation cinématographique de la Shoah : une voie authentique, rigoureuse, et une voie artificielle, périlleuse. La parole critique, garante de la morale de la mise en scène, sera toujours là pour séparer le bon grain de l’ivraie… La vérité du témoignage, d’un côté, contre une certaine trivialité de l’imagination, de l’autre, recoupant, pour certains puristes, la ligne de partage entre documentaire et fiction.Cette dichotomie a été rejouée par Claude Lanzmann, […] – qui refuse toute image, fût-elle d’archive, au profit de la seule parole des témoins – dans son virulent papier contre La Liste de Schindler, de Steven Spielberg, paru dans Le Monde, le 3 mars 1994, sous le titre « Holocauste, la représentation impossible » : « La fiction est une transgression, je pense profondément qu’il y a un interdit de la représentation. [Une transgression] abolissant ainsi le caractère unique de l’Holocauste. » Marcel Ophuls, le réalisateur du Chagrin et la Pitié (1971), répliqua violemment, jugeant « pudibonde » et « élitiste » cette volonté d’« interdire l’Holocauste au cinéma de fiction ».

Juliette Cerf, Télérama, 1er février 2018.

Document 4. Shoah, une œuvre d’histoire.

D’une durée de plus de neuf heures, le film rassemble des témoignages de victimes, de bourreaux, d’observateurs que Claude Lanzmann a retrouvés et interrogés, et comporte peu de séquences préparées ou rejouées. Le réalisateur a parfois caché son identité, ou masqué sa caméra face à d’anciens nazis. Ne contenant aucune image d’archive, le film montre aussi les lieux du génocide tels qu’ils étaient au début des années 1980. Il contribue à imposer l’emploi du terme Shoah.

Pourquoi Shoah est-il une grande œuvre d’histoire […] ? Il ne s’agit ni d’une reconstitution romanesque […], ni d’un film documentaire […], mais d’un film où des hommes d’aujourd’hui parlent de ce qui fut hier. Survivants juifs s’exprimant dans un espace qui fut jadis celui de la mort, tandis que roulent des trains qui ne conduisent plus aux chambres à gaz, anciens nazis délimitant ce que furent leurs exploits, les témoins reconstruisent un passé qui ne fut que trop réel ; les témoignages se recoupent et se confirment les uns les autres, dans la nudité de la parole et de la voix. Que l’historien soit aussi un artiste, nous en avons là la preuve absolue.

Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La Découverte, 2005.

Document 5. Le fils de Saul, voir pour mieux savoir ?

Inspiré des manuscrits d’Auschwitz, le film imagine un membre des Sonderkommandos, qui dit reconnaître le corps de son fils parmi les victimes. Le choix d’une image floue autour du protagoniste, évitant l’obscénité des scènes, cohabite avec le réalisme du son, et les visions oniriques de Saul.

Le film a réconcilié deux voies, incarnées par deux voix qui se sont fait entendre : celle de Claude Lanzmann et celle de Georges Didi-Huberman. Le premier, gardien du temple de l’irreprésentabilité de la Shoah, a adoubé le film à Cannes, le présentant comme « l’anti-Liste de Schindler ».Quant à Georges Didi-Huberman […], il a [écrit à] László Nemes : « Votre film est-il autre chose qu’une fiction ? Non, bien sûr. Mais c’est une fiction aussi modestement qu’audacieusement accordée au réel historique très particulier dont elle traite. D’où l’épreuve à la découvrir. […] Vous avez pris le risque de construire un certain réalisme face à une réalité souvent qualifiée d’inimaginable. » Dans cette lettre, intitulée Sortir du noir et aujourd’hui publiée par les éditions de Minuit, l’historien de l’art tente de mettre en mots le trouble qu’il a ressenti en voyant cette œuvre cinématographique, chambre d’écho à ses propres travaux : « Bien qu’ayant traversé les mêmes sources que vous, les images et les cris de votre film m’ont laissé sans défense, sans savoir protecteur. Ils m’ont pris à la gorge de plusieurs façons », confie le penseur. […] Voir pour mieux savoir, c’est ce que fait Le fils de Saul, qui met en scène la folle rébellion d’un personnage : vouloir « sauver un mort ».

Juliette Cerf, « Le fils de Saul, ou comment rendre visible l’inimaginable », Télérama, 1er février 2018.

Questions :

- Quels problèmes de représentation se posent aux cinéastes de la Shoah dès l’après-guerre (docs 1 et 2) ?

- Expliquez en quoi l’œuvre de Claude Lanzmann marque une rupture dans la représentation du génocide (docs 3 et 4).

- En confrontant les documents, justifiez l’affirmation de Pierre Vidal-Naquet sur le lien entre art et histoire (tous les docs).

- Expliquez dans quelle mesure le cinéma contemporain témoigne d’une massification et d’une extension géographique de la mémoire de la Shoah (tous les docs).

RECHERCHE

En 1978, la chaîne américaine NBC diffuse le feuilleton du réalisateur Noam Chomsky intitulé Holocauste. Réalisez une recherche sur cette oeuvre, en mettant en évidence notamment son influence sur les représentations du génocide et les polémiques qui ont entouré sa diffusion.