À partir de 1960, l’État français recrute massivement des Algériens pour servir dans l’armée française lors de ses opérations en Algérie. Ces soldats, connus sous le nom de « harkis », sont victimes de violentes représailles en Algérie après l’indépendance car ils sont considérés comme des traîtres. Le gouvernement français refuse d’abord de les rapatrier, puis les traite comme des réfugiés n’ayant pas les mêmes droits que les citoyens français. La question des harkis demeure encore aujourd’hui une question mémorielle particulièrement sensible.

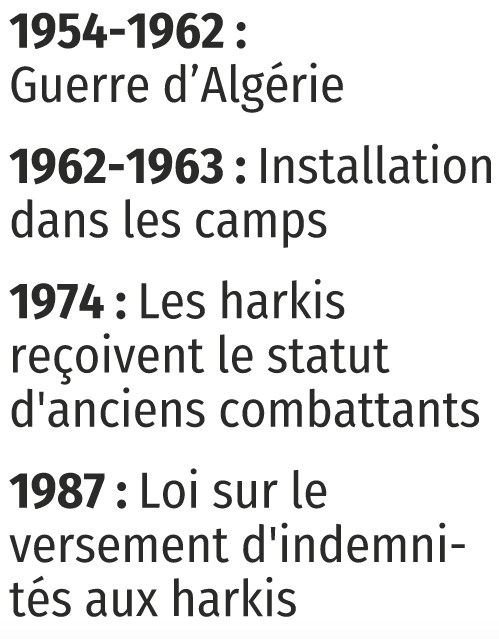

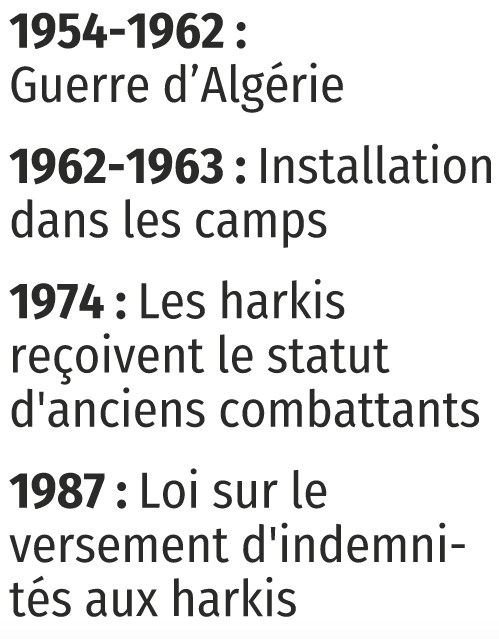

Chronologie :

Document 1.Les harkis aux côtés de l’armée française

Brusquement, la révolte prenait un autre aspect. Ce n’était plus une guerre de libération menée par tous les musulmans contre les « chrétiens », mais une rébellion ouverte contre la loi. Du côté de l’ordre et de la paix française, il y avait des musulmans ; et de l’autre côté, dans l’ombre, quelques Français se réjouissaient déjà de ces troubles et, en secret, aidaient sans doute déjà les rebelles. Dans le crépuscule qui s’établissait en mauve et pourpre sur les montagnes, l’Agha Merchi, le capitaine Lakhal et moi assistons à l’extraordinaire défilé de visages bruns hérissés de barbes noires, de profils d’aigles rehaussés de moustaches, de burnous en haillons et de djellabas déteintes sur lesquels se détachait le ruban délavé d’une médaille militaire ou d’une croix de guerre effilochée, alourdie d’étoiles. Chaque homme se présente, reconnu par son chef de tribu. À chacun, je donne un fusil et trente cartouches. À la fin de la distribution, les cinquante fusils sont partis ; d’autres hommes attendent encore, les mains vides, et devant nous, dans un alignement impeccable, se dresse la troupe qui pendant des mois devait donner la chasse aux rebelles et prendre le nom de « Harka de l’Aurès »

Jean Servier, Dans l’Aurès, sur les pas des rebelles, 1955.

Document 2. La violence contre les harkis

En 2008, Mabrouk raconte l’exécution d’un harki sur la place de son village. Quand l’Armée de libération nationale (ALN) ne se charge pas des harkis, ce sont les villageois eux‑mêmes qui commettent des exactions.

D’abord, ils l’ont fait travailler – travailler la terre – et les gens sont venus et lui ont jeté des pierres. Ils lui ont craché dessus. C’était horrible. Ils lui ont coupé la tête avec une faux. Ils ont dit qu’ils le décapitaient pour l’exemple. Mais c’était seulement parce que les gens l’avaient chassé. C’était incroyable… Il était sergent, donc il fallait le tuer. Il n’y a eu aucun procès – aucun jugement. Les gens avaient juste à dire : « oh, lui, là, il a fait de vilaines choses ». Puis ils le coupaient en morceaux. Ils faisaient des incisions – des boutonnières, ils appelaient ça – sous la peau de ceux qu’ils attaquaient et les remplissaient de sel… Ils nous faisaient quitter l’école pour regarder et leur tourner autour en criant « vive l’Algérie ». Parfois, ils attaquaient même les enfants harkis. Ils jetaient les têtes [des décapités] dans les poubelles.

Témoignage de Mabrouk, fils de harki, cité par Vincent Crapanzano, « De la colère à l’indignation. Le cas des harkis », Anthropologie et sociétés, 2009.

Document 3. Le difficile retour des harkis

Le 16 août 1975, des harkis prennent en otage Djelloul Belfadel, responsable de l’Amicale des Algériens dans la région, et le séquestrent pendant deux jours pour attirer l’attention sur leurs mauvaises conditions de vie dans le camp.

Enfants de harkis dans le camp de Bias, en Lot‑et‑ Garonne, 18 août 1975, photographie anonyme.

Document 4. Les harkis face à l’oubli

Manifestation pour les harkis devant la préfecture de Lille, 2016, photographie anonyme.

Document 5. Une question mémorielle brûlante

Une semaine après sa visite à la veuve de Maurice Audin, militant communiste torturé par l’armée française en Algérie et disparu en 1954, Emmanuel Macron a promu 37 harkis et enfants de harkis à l’ordre de la légion d’honneur. […] Hier le président de la République a tendu la main aux harkis, anciens supplétifs de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Cette annonce intervient quelques jours avant la journée d’hommage nationale du 25 septembre, dans un contexte de relations tendues avec les associations de harkis. Ces derniers ont rappelé au début du mois leur soutien au candidat Macron en 2017, menaçant, pour obtenir réparation, de porter plainte contre la France pour crimes contre l’humanité devant les tribunaux internationaux. Par ailleurs, la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, présentera mardi aux Invalides une série de mesures en faveur des harkis portant sur la reconnaissance de leur sort à la fin de la guerre d’Algérie et la connaissance de leur histoire. Une enveloppe de 40 millions d’euros sur quatre ans devrait aussi être débloquée pour venir en aide notamment aux harkis de deuxième génération qui continuent à connaître de graves difficultés sociales et d’intégration.

« Les harkis et leurs enfants honorés par Emmanuel Macron », Ladepeche.fr, 22 septembre 2018.

Document 6. Écrire l’histoire des harkis aujourd’hui

Jusqu’à présent, les débats historiographiques au sujet des soi‑disant harkis se définissent par quatre grandes questions : combien y a‑t‑il eu de morts après le cessez‑le feu du 19 mars 1962 ? Peut‑on appeler les violences faites aux « harkis » des « massacres », ou un massacre ? Quelle est la responsabilité du gouvernement français dans ces violences et les morts qui en découlent ? Comment qualifier l’engagement des Algériens comme « harkis » aux côtés de la France — étaient‑ils profondément politisés et pro‑français ou, au contraire, massivement prépolitiques, et donc inconscients des enjeux nationaux de leur enrôlement comme point d’appui des forces françaises ? Une des manières de repenser ces questions, pour ne pas les réduire aux questionnements français, est d’encourager la prise en compte de la question « harkis » dans l’histoire algérienne. Ce qui pose la question des archives nécessaires pour écrire cette histoire. […] Il faut, par exemple, mettre en cause les présupposés contradictoires des historiens français, selon lesquels les harkis en 1962 et avant, sont soit français, soit non‑français. Il faut plutôt s’interroger sur le va‑et‑vient entre les différentes manières dont les harkis, comme tous les Algériens, étaient traités par la République française et considérés par le gouvernement et la population française.

Todd Shepard, « La République face aux harkis : questions aux historiens », Les Temps modernes, 2011.

Document 7. Video : la mémoire des harkis

Alors que certains harkis déposent une plainte pour « crimes contre l’humanité » contre la France, deux autres, Aïssa Bouhafs et Mohand Hamra, évoquent les conditions dans lesquelles ces combattants ont été abandonnés par l’armée française en 1962. François Meyer, qui fut lieutenant en Algérie, témoigne également du sort tragique des harkis à la fin de la guerre d’Algérie.

Sources : LLS, Lumni, Belin